“Se conosci il tuo nemico e te stesso, non ci sarà dubbio sulla tua vittoria; se conosci cielo e terra, la tua vittoria sarà completa.”

(L’arte della guerra, Sun Tzú)

La prima applicazione della geologia alle operazioni belliche è consistita nella valutazione della praticabilità di strade, sentieri e aree circostanti per una efficiente riuscita delle manovre di terra. Era importante la valutazione di quei terreni che, considerando anche le condizioni metereologiche, sarebbero stati più o meno praticabili. Grazie a tali rilievi venne constatato che terreni sabbiosi o ghiaiosi non ostacolano le avanzate delle truppe di terra al contrario di quelli limosi o argillosi che posso diventare delle vere e proprie trappole, in particolare nei periodi piovosi. Anche le condizioni del substrato roccioso e gli eventi geologici più improvvisi (frane, alluvioni, ecc.), possono intralciare le operazioni militari. Per questo è importante, prima di una operazione militare, conoscere prima il territorio che si dovrà affrontare per gli spostamenti o per il mantenimento delle posizioni.

Le caratteristiche del terreno nelle manovre militari sono talmente importanti che, fin dall’avvento dei primi carri armati, vengono redatte vere e proprie mappe per classificare i suoli in base alla manovrabilità di questi mezzi (Brooks, 1920).

Ripari e protezione dal tiro nemico

Lo scavo di trincee e dugouts (rifugi scavati perpendicolarmente alla trincea, che venivano utilizzati come quartier generale, dormitori o magazzini), sono essenziali nella protezione dal tiro nemico. I maggiori ostacoli alla loro realizzazione erano rappresentati dalla presenza di falde acquifere e substrato roccioso a basse profondità.

Nello scavo di una trincea inoltre è importante conoscere la situazione della falda idrica superficiale. Quando sono presenti strati argillosi o limosi sovrastanti a strati sabbiosi che contengono acque artesiane, ovvero una falda idrica sotterranea in pressione, lo scavo non dovrà essere così profondo da incontrare lo strato sabbioso, altrimenti la trincea si riempirebbe rapidamente d’acqua, così come accade quando a sovrastare uno strato argilloso e quindi impermeabile è uno strato sabbioso e viene raggiunto con lo scavo lo strato impermeabile .

La permeabilità dei materiali in cui si scava è una rilevante proprietà da considerare per evitare gli allagamenti dei ripari, i quali possono avvenire sia a causa di acque freatiche, sia di acque di ruscellamento superficiale. Trincee scavate in banchi di terreno impermeabile non hanno problemi di allagamento da falda ma devono essere dotate di un buon impianto di drenaggio delle acque superficiali.

Strati permeabili intercalati in strati impermeabili invece comportano venute di acque sotterranee, così come la presenza di faglie, a cui spesso sono associate rocce molto fratturate che aumentano la permeabilità dell’intera struttura rocciosa, formando vie preferenziali per le acque.

Il geologo di guerra si occupa di realizzare studi di esplorazione, elaborazione di cartografie e sezioni geologiche nelle quali vengono messe in evidenza:

- natura del terreno o della roccia

- stabilità e lavorabilità del terreno

- eventuale presenza di risorse (es. materiali utili, acqua)

Poichè alcune operazioni come gli scavi dovevano essere eseguite, soprattutto in passato, in tempi brevi e nei luoghi più adatti e spesso da personale non specializzato, le informazioni fornite dal geologo militare, di solito un ufficiale con competenze anche in campo ingegneristico, erano determinanti per le sorti di una battaglia.

Stabilità e lavorabilità del terreno e delle rocce negli scavi di trincee e gallerie

Si tratta di caratteristiche fondamentali da tenere in considerazione per gli scavi di postazioni di difesa e gallerie. La stabilità del terreno e delle rocce, infatti, influisce sia sulle pendenze delle pareti degli scavi che sulla loro durabilità. Il geologo, dunque, attraverso delle ricerche speditive, per salvaguardare gli occupanti delle trincee deve prevedere eventuali situazioni di pericolo e conoscere il comportamento dei terreni su cui esse insistono.

Si pensi che un manuale di geologia militare tedesco suddivideva il terreno secondo sei gradi di lavorabilità:

- 1°- solo con la pala

- 2°- con la zappa

- 3° – con il piccone

- 4° – con mazza, palanchino e cuneo di ferro

- 5° con i mezzi precedentemente indicati e l’ausilio di mine

- 6° – uso esclusivo di mine (Fossa-Mancini, 1925).

Guerre in sotterranea

- distribuzione, spessore e strutture degli strati

- caratteristiche meccaniche dei terreni attraversati

- livello delle acque sotterranee.

I terreni più favorevoli all’escavazione di queste particolari gallerie sono quelli argillosi poichè consentono un rapido avanzamento tramite attrezzi manuali, attutiscono i rumori dello scavo.

La conoscenza della geologia della zona evitava spiacevoli imprevisti come per esempio l’incontro di un dicco durante uno scavo che in pratica rendeva impossibili gli attacchi sotterranei, oppure la presenza di faglie che dislocando gli strati ostacolavano l’avanzamento della galleria.

Ricerca di risorse

Ricerca, raccolta e distribuzione delle acque

Ricerca di materiali utili

Anche la ricerca di materiali utili per le fortificazioni era compito del geologo militare che doveva stabilire sia le zone più idonee al prelievo di aggregati (pietrisco, ghiaia, sabbia) e la loro qualità e quantità e scegliere le zone più adatte a cavare pietre da costruzione, argilla e torba oppure calcari per la produzione della calce

L’utilizzo delle carte geologiche per le strategie militari

L’utilizzo e la rielaborazione della cartografia geologica e geomorfologica dei territori di guerra, al fine di elaborare efficaci strategie difensive e di attacco è un fatto ormai accertato (ad es., Bondesan & Furlani, 2011) e la diffusione dell’informazione geologica attraverso materiale cartografico storico rappresenta un elemento fondamentale utile a chi si occupa di studiare le applicazioni delle Scienze geologiche in ambito militare.

Influenza della geomorfologia e del clima sulle operazioni militari

L’ambiente alpino, quello dolomitico in particolare, rappresentarono le condizioni più estreme in cui qualsiasi esercito si è trovato a combattere. Le difficoltà incontrate non furono dovute solo alla conformazione topografica dell’area dolomitica, ma anche ai caratteri geologici e geomorfologici del territorio.

La linea Gustav, che collegava Cassino a Ortona, è un esempio di come la geomorfologia abbia influenzato gli sviluppi delle operazioni militari durante alcune battaglie della Seconda Guerra Mondiale. La geologia del territorio abruzzese, alle pendici della Majella, la vegetazione e il clima giocarono un ruolo importante per l’assetto strategico delle truppe tedesche e l’esito degli scontri lungo la linea difensiva.

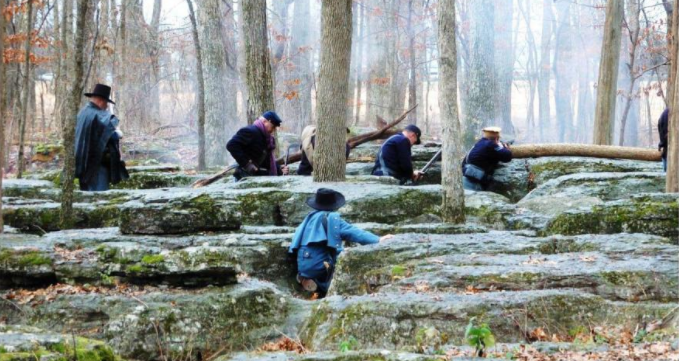

Anche durante la guerra di secessione americana, l’esercito Unionista vinse importanti battaglie grazie alle conoscenze geologiche dei campi di combattimento:

- a Gettysburg, nel 1863, respinse l’avanzata dell’esercito Confederato trincerandosi dietro ad un sill di diabase (Brown, 1961)

- a Petersburg, nel 1864, sotto il comando del colonnello Pleasants, che era ingegnere minerario, espugnò le fortificazioni dell’esercito sudista grazie ad un sistema di tunnel scavati da alcuni soldati volontari, che di mestiere facevano i minatori, negli strati argillosi e sabbioso argillosi, fin sotto il campo nemico che era circondato da trincee, e poi minati con polvere da sparo (vedi La Battaglia di Petersburg)

Nella guerra russo-giapponese (1904-1905), entrambe le fazioni utilizzarono talmente le conoscenze geologiche che le parti effettuarono nelle zone di guerra particolari rilievi geologici (Whitmore, 1954).

Quando l’Italia dichiarò guerra e attaccò il 23 maggio 1915 l’Austria-Ungheria, la linea di confine con l’Italia si trasformò in un fronte che era delimitato da fortificazioni austriache al massiccio dell’Ortles, il Passo Tonale, Riva, Monte Pasubio, avvolgendo le Dolomiti con i forti sulla Cima d’Asta, Colbricon, Marmolada, il passo Falzarego, la cresta delle Alpi Carniche, le fortificazioni al Predilpass, l’Isonzo fino a Montefalcone. Gran parte di questa linea di confine si trova in zone alpine dove le posizioni difensive difensive dovevano essere costruite posizioni di combattimento nella “nuda roccia”. I compiti dei geologi di guerra, oltre a consigliare ai soldati nella costruzione delle loro trincee a fessura, nello sviluppo o nel miglioramento dell’approvvigionamento di acqua potabile, dei servizi igienici, ecc,

includevano la mappatura geologica delle sezioni del fronte. Le legende delle mappe dovevano presentare le proprietà materiali e le proprietà strutturali delle rocce selezionate secondo i criteri di lavorabilità, durata, permeabilità e uso tecnico.

La zona individuata, un tratto costiero di soli 80 km, presenta una spiaggia con sabbia a granulometria media. Una granulometria più fine avrebbe potuto ostacolare il passaggio rapido dei soldati e dei mezzi pesanti che sarebbero stati un facile bersaglio, mentre una granulometria più grossolana avrebbe potuto limitare la manovrabilità dei mezzi anfibi. Inoltre la zona antistante alla spiaggia, ossia l’Altopiano del Calvados era una pianura ben riparata e asciutta, ideale per l’atterraggio degli aerei inglesi della Royal Air Force.

Durante la guerra del Vietnam (1955-1975) molte azioni furono pianificate tenendo conto della geologia, così come durante le guerre più recenti, come quella in Afghanistan (2001–2021) e le guerra del Golfo (1990-1991), dove si è cominciato ad utilizzare anche immagini satellitari e strumenti GIS (Geographic Information System) (Kiersch, 1998).

FONTI

TESTI

Angetter D., Hubmann B. Important

Austrian war geologists at the southern front of World War I, Geo.Alp, Vol.11 2014.

Brooks A.H., 1920. The use of geology on the western front, U.S.~ Geology Survey Professional Paper 128-D. U.S. Geology Survey, pp. 85-124, Wash. DC.

Brown A., 1961. Geology and the Gettysburg campaign, Pennsylvania Geological Survey Education Series, No. 5.

Fizaine JP., Porchier JC. Geology and the Great War. The geology of the Western Front, from Flanders to the Vosges. In guerra con le Aquile, Geologi e cartografi sui fronti alpini del primo conflitto mondiale , MUSE (Museo delle Scienze di Trento) Trento 17-20 settembre 2015

Fossa-Mancini E., 1925. Storia della geologia militare, Giornale di Geologia pratica, vol. XX, 40-110.

Häusler H., 2013. Oberleutnant in der Reserve Dr. Artur Winkler von Hermaden Leiter der Geologengruppe Isonzo im Jahr 1918, Berichte der Geologischen Bundesanstalt, ISSN 1017-8880, Band 103.

Kiersch G.A., 1998. Engineering geosciences and military operations, Engineering Geology, 49(2). 123-176.

King W. B. R., 1919. Geological work on the Western Front, Geographical Journal, 54, pp. 201–215. [215–221 discussion].

Pantaloni M. & Console F. , 2015. La cartografia geologica dell’area dolomitica degli anni precedenti la Prima Guerra Mondiale nell’archivio storico del Servizio geologico d’Italia – ISPRA, Rend. Online Soc. Geol. It., Vol. 36 (2015), pp. 99-104, Società Geologica Italiana, Roma

McPherson. J.M. (Ed.), 1989. Battle Chronicles of the Civil War, Macmillan, New York, pp. 548 549.

Rose E. P. F., Pareyn C., 1995, Geology and the liberation of Normandy, France, 1944, Geology Today, Blackwell Science Ltd.

Rose E. P. F., 2009. Water Supply Maps for the Western Front (Belgium and Northern France) Developed by British, German and American Military Geologists during World War I: Pioneering Studies in Hydrogeology from Trench Warfare, The Cartographic Journal, Vol. 46 No. 2, pp. 76–103.

Whitmore F.C., 1954. Military geology. The Military Engineer XLV| (331), 212.

LINK

https://www.geopop.it/video/lo-sbarco-in-normandia-e-questione-di-geologia/